黃瓜種植密度及最佳葉面積指數的確定

作物的產量是群體的產量,葉面積是群體結構中賴以形成產量的主要因素之一。研究葉面積的消長及其調控,無疑是探討合理群體結構的重要內容。近年來,蘭州地區大棚黃瓜的栽培面積有逐漸減少之趨勢,原因之一是栽培密度不當、群體結構欠佳(一般每畝3000株左右)生育初期的葉面積小,光能利用率低,早期產量低,總產量每畝只有5000公斤左右。

為了充分發揮大棚栽培的優勢,達到早熟、豐產之目的,于1980一1984年在連棟大棚內開展了大柵黃瓜栽植密度及葉面積產量相關性的研究.

一、材料和方法

(一)基本情況 棚長100米,寬30米,單棟跨度5米,高2,9米。1980-1982年和1984年采用長春密刺品種,1983年采用本地安寧刺黃瓜。試驗小區面積為45平方米,隨機排列,三次重復.每畝2000,3000,4000,5000,6000,9000株(加密行)等6個處理。肥、水、溫度等管理均力求一致。

(二)調查內容和方法 于采收初期(5月初)開始,每10天調查一次單株葉數和單葉面積,盛收期調查一次群體結構。逐區逐次記產,早期產量為始收后一個月內的產量、產值按實際交售價計算。

葉面積采用常數法測量,單葉面積=長(葉基缺刻處至葉尖)X寬·(最寬部位)X0,87,葉面積指數=平均單葉面積(米X平均單株葉數X株數/平方米f群體結構測量,每區樣株數為每平方米面積上的株數,20厘米為一層,調查各層的黃、綠葉面積、瓜鮮重,莖和葉柄干重:光照用農科型照度計分層多點測量,求取其平均值光合強度用改良半葉干重法測定。

二、結果及分析

(一)不同密度的葉面積發展動態

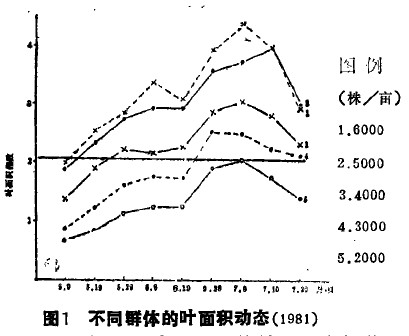

黃瓜屬無限生長類型,只要環境條件適宜,葉片就能不斷發生和擴展。在一定范圍內,葉面積隨密度加大而增加。如圖1所示,各密度的葉面積指數變化趨勢基本一致,生育期愈長指數愈大,到盛收末期開始下降,密植群體降幅度大,稀植群體下降較為平緩。從各密度的葉面積指數達到最大值的時間來看,除500。株/畝者外,其他密度均在7月s日出現,200株/畝的最大值為2,07,以此為標準來查其他密度達到此值的時間,那么每畝6000,5000,4000和3000株的密度分別較每畝2000株者提前56天、53天、45天和14天.經顯著測驗,在生育初期,無論何種群體,單株葉面積之間的差異很小(F(1,86)乙F0,05(3,42),而不同密度間的葉面積指數差異十分顯著,密度與葉面積指數成正相關(r=0,9778二)。

此實驗說明適當密植可有效地增加生育初期的葉面積指數,提高土地的利用率。圖中看到600。株和5000株的曲線十分接近,表示二者差異不大,從盛收期到末收期,前者下降幅度較后者大,后者開始下降的時間較前者推遲了10天,說明后者在采收末期仍能保持較大的葉面積(注:.表示顯著,.表示極顯著).

另外,圖中在6月9^19日期間各密度的葉面積指數均有不同程度的下降,這主要是整枝打權過重造成的,一般在達到最大值以前是不會下降的。

(二)不同密度的群體結構

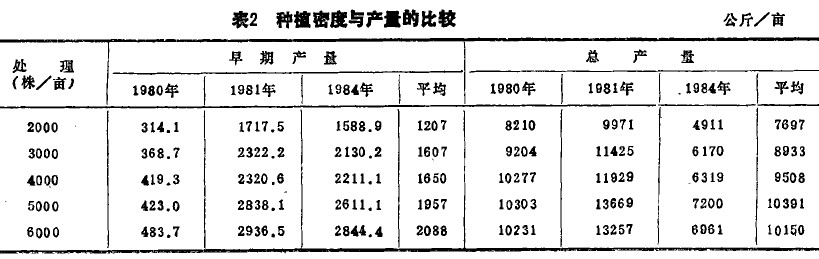

大棚黃瓜的早期產量對產值影響較大,盛收期間的產量對總產量的形成起決定作用。蘭州地區一般5月初始收,7月底拉秧,以6月份的產量最高,約占總產量的50%。生產中不僅要充分挖掘單位土地面積上的生產潛力,爭取有較高的早期產量,還要注意發揮盛收期間單株結瓜的優勢,提高總產量.由表1可見,在初收期,從稀植到密植區其單位葉面積的光合能力漸次下降,但群體生產力增加,盛收期間葉面積指數仍隨密度加大而增加,但由于光照條件差,光合強度小,當密度加大到每畝600。株時,群體生產力下降,表明密度過大對總產量形成不利,適宜的密度為每畝5000株。

從群體結構來看圖2,總的趨勢是,葉面積和產量均隨密度加大而增加,密度每遞增1000株/畝,中、后期產量分別遞增8!6呱、7.2%、18,9%和0,06%,以每畝500。株的增產幅度較大。如將兩種密植群體的圖形作比較,每畝600。株的群體,下層葉面積大(含黃葉),前期產量也較高,80厚米以一仁葉面積仍然較大,但中、后期的產量卻不高.每畝500。株的群體,前期的葉面積和產量均不如每畝600。株,中、后期的葉面積雖較小,但產量卻較高.

可見,在生育初期適當密植,由于個體間的互相競爭較少,能夠充分發揮個體優勢,群體產量高,收入增加。在盛收期間:盡管密植〔每畝5000株)對個體影響較大,但由于單位面積上的株數增加,所獲得的群體效益補償了個體的損失,總產量亮,經濟效益好。只有當密度過大(每畝6000株以上),葉面積超過一定范圍,光照過弱,單位葉面積的光合能力下降幅度過大時,群體效益與經濟效益才會受到影響.

(三)最適葉面積的確定

要獲得大棚黃瓜的高產,必須始終保持適當的葉面積指數,提高光能的利用率.理想的葉面積指數,可使單位葉面積的光合能力與群體生產力得到協調發展.大棚黃瓜的最大葉面積指數,一般出現在盛收期和末收期的交界處,持續10天左右(見圖一).在每畝200Q一.o-o。株的范圍內,最大葉面積出現之時,正是該群體日產量的高峰每畝600株的日產量高峰在最大葉面積出現之前。

通過測量五種密度的最大葉面積指數(文)與對應的日平均畝產量(y),進行回歸分析,得到一個立次拋物線圖形(圖3),方程式為夢=183x-24.45x-142,相關系數r=0.8978。當x<3.74時,值與x值成正相關,即葉積面指數愈大,日均產量愈高.當x]3.74時,X值與Y值成負相關,即葉面積指數愈大,日均產量愈低.當x=3.74時,夢值最高,說明葉面積指數的最適值為3.74.若以夕士1%為標準來衡量x值的最適范圍,那么,x適值的變化范圍為0.29.換言之幾、當x適值增加或減少0.29時,日產量降低1%,擴大這一范圍產量下降明顯.所以,最適葉面積指數的范圍宜確定在3.45-4.03之間.

三 結論與分析

由試驗可知,每畝定植2000-400株,最大葉面積指數一般達不到最適范圍,生產潛力不大。每畝600株的葉面積指數雖能較早進入最適范圍,但很快超出了此范圍,適宜的葉面積指數僅能持續12天左右.每畝500。株的葉面積指數不僅能較早地進入最造范圍,而且持續時間長達28天左右,因此該種植密度在盛收期間有較大增產潛力。